如果搜索“神经元”和“再生”,你或许会搜到一些矛盾的结果,甚至可能是同一个媒体发的。事实上,关于人类成年后能否形成新的脑神经元这个问题,学界已经激情辩论了近百年,到今天也没能得到一个统一的答案。

神经元的神经发生

1928 年,被誉为“现代神经科学先驱”的圣地亚哥·拉蒙-卡扎尔(Santiago Ramón y Cajal)宣称,人类成年后,大脑永远不会形成新的神经元。在接下来的几十年间,这一论断迅速成为了学界的主流思想。

直到20世纪八九十年代,众多神经科学家逐渐发现,在成年的啮齿动物和非人灵长类动物脑中,依然能形成新的神经元,这个过程被称为“神经发生”(neurogenesis)。哺乳动物成年后神经发生主要集中在两个区域:负责学习和记忆的海马体和负责嗅觉的嗅球。

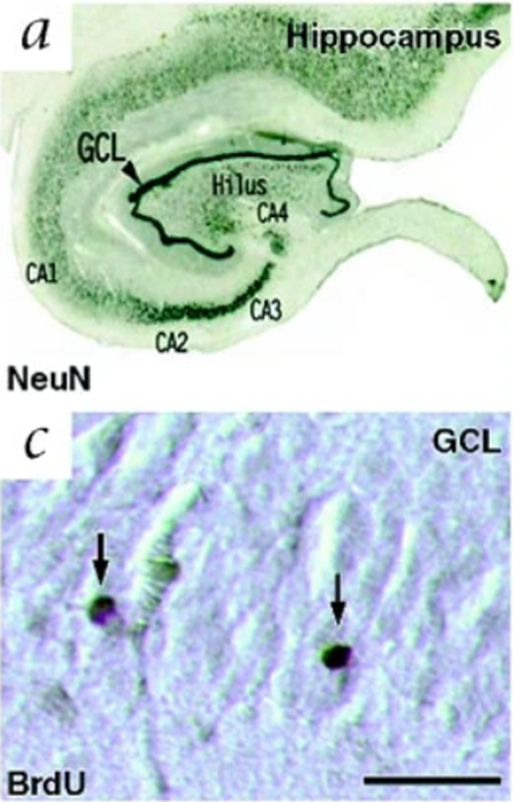

1998年,美国索尔克生物研究所(Salk Institute)的弗雷达·盖奇(Fred Gage)和同事在《自然·医学》发表了一项堪称经典的研究。他们利用了一种名为溴脱氧尿苷(BrdU)的物质,这种物质与核苷类似,可以在细胞分裂时被细胞摄入,参与组成新细胞的DNA。这样一来,BrdU就成了新细胞的“标签”。

当时,医生会利用这种物质测量癌细胞的形成速率,而盖奇和同事则想看看神经元有没有被“打上标签”。结果直接反驳了先前的“主流思想”:5名遗体捐献者的大脑中都发现了这种物质,并且集中在海马体的齿状回区域。这说明这里的细胞是在注射BrdU之后才分裂形成的——也就是大脑中形成了新的神经元。

▲ 海马体(上)和经BrdU标记的细胞核(下图箭头)

的确有越来越多的学者开始认同这一观点,但也有不少学者对这项研究提出了质疑。一些人质疑盖奇等人检测的并非全是神经元,有可能混入了其他可再生的细胞。另外,由于给人体注射BrdU很快就被禁止了,因此缺乏重复实验的证据。

核爆碳

虽然争议不断,但1998年的这项研究打开了人脑神经发生研究的大门,越来越多的神经科学家开始关注这个问题,并试图给出自己的答案——当然,他们的答案也往往差别很大。其中颇为有趣的一项研究于2013年发表在《细胞》上,瑞典卡洛琳丝卡医学院的约纳斯·弗里森(Jonas Frisén)和同事利用了20世纪五六十年代核爆试验的残留物,来研究人脑的神经发生。

具体来说,弗里森的研究思路和盖奇类似,都是想办法引入标志物,给新生的细胞打个“标签”。毕竟合成DNA几乎是每个细胞分裂之前都会做的事情,只要在细胞DNA中测到了这些标志物,就代表有“新生细胞”存在。这次,弗里森和同事用到的标志物叫做“核爆碳”。

核爆碳,顾名思义,来源于核爆。1945-1963年,多国进行了大规模的地表核爆试验,这些爆炸使大气中的放射性碳同位素——碳14的浓度翻了一倍还多,这些碳就被称为“核爆碳”。1963年,禁止核试验条约签订后,由于地球碳循环的稀释作用,大气中的碳14含量开始稳步下降。如今,大气中的碳14水平已经基本降回20世纪50年代的水平。

大气中的碳14会跟着食物链进入人体内。当我们分裂出新的细胞时,这些“核爆碳”就会在不知不觉间,被整合到新合成的DNA中,成为新生细胞的“年龄标志”。

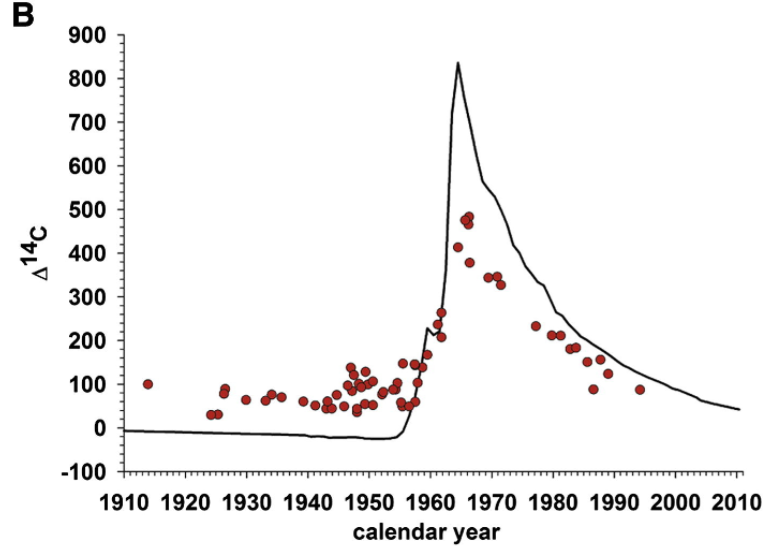

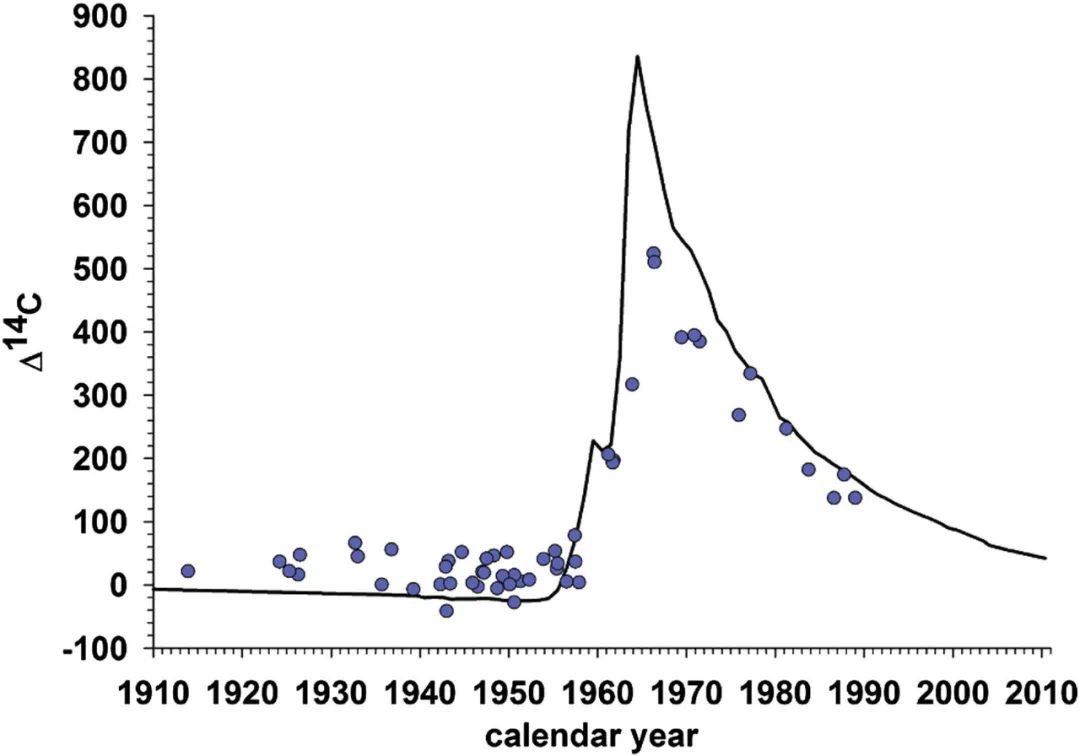

比如,如果一些细胞是在1960年形成的,那么它们的碳14含量肯定高于最近两年形成的细胞。弗里森和同事要做的,就是用质谱仪分析大脑不同区域的神经元中碳14的含量,并对比历史上大气碳14浓度的变化,就能知道这些细胞中是否有新生细胞加入,甚至能精确到年。

▲图中黑线为大气碳14浓度,红点为非神经元细胞DNA的碳14浓度,横坐标为遗体捐献者的出生年份。图中,出生于大规模核试验前的捐赠者DNA碳14浓度高于大气水平,而出生于大规模核试验后的捐赠者DNA低于大气水平,这说测量的细胞在不断“更新”

在弗里森之前的研究中,检查的所有14个嗅球内的碳14含量与捐赠者出生时大气中的碳14水平基本相符。也就是说,出生后嗅球内的神经元就没有再被“替换”过了。

然而这次弗里森发现,海马体的情况完全不同。研究团队观察了不同年龄的捐赠者的大脑,并测量了海马体中不同区域神经元的碳14含量。为了更精确地了解神经元“更新”的时间和速度,研究者模拟计算了多种可能情形,并与检测结果对比。

结果显示,即使在人成年后,大脑海马体齿状回区域的神经元依然会不断更新。利用碳14标记出的细胞年龄,研究者对比了不同出生日期的捐赠者神经元“更新”的比例,大致估计出我们每天会产生约1400个新神经元。

▲图中黑线为大气碳14浓度,蓝点为海马体齿状回区域神经元DNA的碳14浓度,呈现出了与非神经元细胞DNA相似的趋势

矛盾的研究

然而故事还没有结束。正如之前所说,关于大脑神经元能否再生的研究层出不穷,学界基本对嗅球达成了一致(即人类成年后嗅球无法产生新神经元),但关于海马体的争议一直不断。

我们在开头提到的两篇文章就是一个很好的例子。2018年3月,一项发表于《自然》的研究,利用荧光标记可能的“新生细胞”,并深入观察了细胞形态,但没有发现任何处于“年轻”状态的神经元。然而,就在不到一个月之后,《细胞·干细胞》就发表了一篇结果完全相反的文章。研究者首次在个体死亡后不久观察了海马体的神经元,并同样利用荧光标记来染色,并且认为自己发现了大量未成熟的神经元和中间神经元祖细胞。

一些神经科学家认为,《自然》这篇论文使用了一些化学物质来保存和稳定海马体组织样本,这可能会阻碍荧光标记分子与靶细胞结合。盖奇也提出,大脑捐献者的运动、压力、疾病和药物使用状况都可能影响海马体新生神经元数量。

然而面对这些质疑,这项研究的作者对研究成果依然很有信心。论文的作者之一,阿图罗·阿尔瓦雷斯-比拉就认为“尽管研究存在局限性,我们已经尽己所能,搜寻全面且仔细,且研究了不同年龄段的许多样本”。而论文的第一作者肖恩·索雷尔斯(Shawn Sorrells)则从另一个角度回应:“退一步想,如果人体成年后脑部神经再生真的如此罕见,以至于我们如此全面的搜索都找不到的话,那它真的还能在学习和记忆方面发挥重要作用吗?”

答案犹未可知

争论远未停止,在最近发表于《神经元》的一项研究中,耶鲁大学的乔恩·阿雷拉诺(Jon Arellano)、帕斯科·拉基奇(Pasko Rakic)和同事检查了6名遗体捐献者的大脑,尤其是海马体的齿状回区域。

他们这次搜寻的目标之一,是神经元中的双皮质素(DCX),一般只会出现在未成熟的神经元中。上述发表于《自然》《细胞·干细胞》的两项研究,和2019年发表于《自然·医学》的一项研究都寻找了DCX。这次阿雷拉诺的研究团队使用了更为精细的方法,却没有发现任何DCX存在的痕迹。

他们还进一步利用核RNA来测量神经元的年龄,结果与DCX基本吻合,只有0.003%的核RNA显示它们可能是新产生的神经元。因此,阿雷拉诺的团队暂时站在了“神经元不会再生”这一方。而对于过去结果相反的论文,阿雷拉诺认为当时研究者用来识别DCX的方法存在问题,可能得到“假阳性”的结果,因此“这个结果并不可信”。

当然,依然有神经科学家质疑这项研究的结果。瑞士苏黎世大学的塞巴斯蒂安·杰斯伯格就认为,现在断定成人神经发生极其罕见还为时过早。“这篇论文显示缺乏证据证明神经发生,”他说,“但缺乏证据当然不能证明神经发生就不存在。我们已经找到了大量关于人类海马体存在神经发生的积极证据。如果认为单核 RNA 测序将是“唯一的绝对真理”,那将是一种科学误解。”

阿雷拉诺和杰斯伯格的说法基本代表了两方的典型观点:“找不到新生神经元”“已经找到的不是新生神经元”和“找不到不代表不存在新生神经元”。而真相究竟如何,也只能等待未来更进一步的研究来给出答案了。